Fast jeder von uns hat schon Reisen gemacht. Dabei treffen wir gemeinhin auf

Neues und Fremdes. Betrachten wir ein beeindruckendes Bauwerk, fragen wir

entweder: „Wer wohnt hier?“ oder „Wer hat hier gewohnt?“ Wir interessieren

uns wirklich, begnügen uns aber in der Regel mit einer kurzen Antwort. Ist

der Erbauer berühmt, wird der Erbauer genannt, ist der Architekt berühmt,

wird der Architekt genannt. Wir fragen meist nicht genauer nach und fühlen

uns sogar bei zu vielen Einzelheiten strapaziert. Wir fühlen uns genervt von

dem langatmigen Reiseführer und wollen weiter, um – so bilden wir uns ein

– noch mehr zu erfahren. Mit dieser Einstellung gehen wir an die meisten

Gegenstände unserer Umgebung heran, der Markenname, den wir zu kennen meinen,

bringt uns dazu, dem Produkt zu vertrauen. Mit dem gleichen oberflächlichen

Interesse treten wir Menschen auch an die Natur heran. Wir fragen, wer hat

sie geschaffen, und begnügen uns mit einer einfachen Antwort. Gott hat sie

geschaffen. In unserer mehrheitlich christlichen Welt bekennen wir sogar diesen

Glauben.1 In

anderen Gesellschaften wird auch ein Gott oder aber verschiedene Götter für die Erschaffung

verantwortlich gemacht. Diejenigen von uns, die in der Schule das Wort Evolution

gehört haben, werden sich mehrheitlich wahrscheinlich nicht mit der Geschichte vom

Schöpfergott2

zufrieden geben, sollten wir doch eigentlich wissen, dass unsere natürliche Umgebung

und wir selber das Ergebnis einer sehr langen stetigen Entwicklung sind. Wir

antworten dennoch auf die Frage, wer hat die Natur geschaffen: Gott hat sie erschaffen,

aber sie ist auch Ergebnis der Evolution. Diese Einsicht – Evolution – verdanken wir

dem englischen Forscher Charles Darwin, der im neunzehnten Jahrhundert nach

Beginn der christlichen Zeitrechnung die Evolutionstheorie aufgestellt hat. Ich bin

sicher, dass die große Mehrheit von uns Schwierigkeiten hat, sich Evolution auch

vorzustellen, sich bewusst zu werden, dass wir Menschen – wie alle Pflanzen

und Tiere – uns auf so etwas wie eine Bakterienzelle zurückführen lassen,

und dass wir – wiederum wie alle Pflanzen und Tiere – momentane zufällig

entstandene Endprodukte einer ungerichteten Entwicklung sind. Wir werden

Schwierigkeiten haben zu glauben, dass wir keineswegs perfekt entwickelt sind,

vielmehr die gesamten Informationen unserer Entwicklung in uns tragen, darunter

auch die Informationen, die eigentlich unwichtig oder aber gefährlich für uns

sind.

Insofern erscheint es mir wichtig, sich bewusst zu machen, was Evolution ist und

letzlich bedeutet. Wichtigste Grundlage ist die Erkenntnis, dass überall in der Natur

mehr Nachkommen produziert werden als unbedingt nötig sind, um den Bestand zu

erhalten. Als Beispiel betrachten wir hier nur das häufigste heimische Säugetier, die

Feldmaus. Die Kopfrumpflänge von Microtus arvalis beträgt 9 - 12 cm. Unter

günstigen Bedingungen kann der erste Wurf bereits im Alter von fünf Wochen erfolgen,

danach werfen die Feldmausmütter in rascher Folge, im Sommer alle drei Wochen 4 - 7

Jungtiere. Diese Angaben machen verständlich, warum die Feldmäuse als

Nahrungskonkurrenten gefürchtet sind, können sie sich doch exponentiell vermehren.

Ich sehe den Leser mit dem Kopf nicken, alle 3 Wochen 4 – 7 Jungtiere, exponentielles

Wachstum, wie schrecklich! Was heißt exponentielles Wachstum wirklich. Zum

besseren Verständnis wollen wir das theoretische Vermehrungspotential der

Feldmäuse exemplarisch betrachten. Wir gehen bei unserer Rechnung von der

Minimalannahme aus, dass eine Maus nur einmal wirft und dass die Jungenzahl alle

fünf Wochen nur vier Junge beträgt. Bei einem Geschlechterverhältnis von

Männchen zu Weibchen von etwa 1:1 können wir im Mittel also 2 Männchen und

zwei Weibchen als Nachkommen eines Ausgangspaares erwarten. Es ist leicht

nachzuvollziehen, dass sich nach jeweils fünf Wochen die Mäusepopulation verdoppelt

hat.3 Nach einem

Jahr hätten wir 210, nach zwei Jahren 220 Mäuse und bereits nach nicht einmal 6,5 Jahren wäre die

Schachbrettsituation4

erreicht, 264 Feldmäuse tummelten sich auf unserer Erde. Wir müssten uns also

vorstellen, dass an jeder auf unserer Erde denkbaren Fläche, ob Wasser oder Land 72

Feldmäuse übereinander gestapelt sind. Wir wissen durch eigene Erfahrung, dass es

diese Mäuseschichten nicht gibt. Verantwortlich hierfür ist das Phänomen, das Charles

Darwin natural selection genannt hat. Natürliche Auslese, was können wir darunter

verstehen? Bleiben wir bei unserem Mäusebeispiel. Mäuse sind Nahrung für zahlreiche

Beutejäger, von denen Katzen und Greifvögel (z. B. der tagaktive Mäusebussard,

nachtaktive Eulen) uns allen bekannt sind. Nimmt die Mäusepopulation zu, haben

diese Beutejäger bessere Chancen, sich selbst zu vermehren, der sogenannte

Predationsdruck5

nimmt zu, was sogar einen negativen Einfluss auf die Populationsentwicklung haben

mag, besonders „unvorsichtige“ Mäuse werden ausgerottet, nur diejenigen, die sich zu

verstecken wissen, haben Chancen, ihr Erbgut an die nächste Generation auch

weiterzugeben. Darüber hinaus werden gerade in unseren Breiten die Mäuse schon

Schwierigkeiten haben, den Winter zu überstehen.

Wir können also sagen, dass in den abertausenden Jahren Mäusegeschichte nur diejenigen

Feldmäuse erfolgreich waren, die über das beschriebene Vermehrungspotential auch

verfügten. Dies gilt nicht nur für Mäuse.

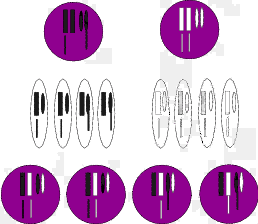

In der Abbildung 2.1 (und den folgenden Abbildungen) ist dies jeweils skizzenhaft

angegeben. Die oberen beiden Kreise symbolisieren die Elterngeneration. Die Hälfte

dieser Chromosomen geben die Eltern an ihre Nachkommen weiter. Die Ovale

kennzeichnen die Geschlechtsprodukte, die man sich als Ei– und Samenzelle vorstellen

kann. Insofern besitzen auch die Nachkommen – die unteren vier Kreise –

auch nur den doppelten Chromosomensatz. Daher muss vor der Bildung der

weiblichen Eizellen bzw. vor der Bildung der männlichen Samenzellen eine

Reduktion des Chromosomensatzes erfolgen. Die vorhergehende Teilung des

Kernes wird daher auch Reduktionsteilung genannt. Sie unterscheidet sich von

der „normalen“ Zweiteilung erheblich. Da – wie bei letzterer – auch bei der

Reduktionsteilung das genetische Material verdoppelt wird, ist das Ergebnis der

Reduktionsteilung eine Teilung in vier Teile. Nun muss sichergestellt werden, dass auch

alle vier Teilstücke identische Chromosomen haben. Dies schafft die Zelle durch einen

komplizierten Mechanismus. Zuerst legen sich die jeweils gleichen Chromosomen direkt

nebeneinander, so dass sie nach verschiedenen Seiten auseinander gezogen werden

können. Klappt dieser Vorgang nicht, führt die Reduktionsteilung nicht zum

Erfolg.

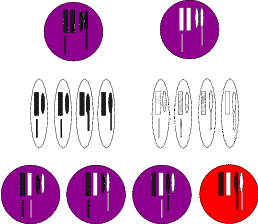

Dieser Mechanismus (vgl. Abbildung 2.2) stellt also auch einen Reparaturbetrieb dar,

bei dem alles Kaputte eliminiert wird. Aus der Skizze können wir erkennen, dass auch

die Nachkommen mit einem Gendefekt – obwohl sie Erbinformationen von beiden

Eltern erhalten haben – sehr wohl zu dieser Reduktionsteilung in der Lage sind.

Wir stellen uns nun vor, unsere Art hätte eine Erbinformation „Halte Abstand ..von

dem Wasser.“, diese wäre selektionsbegünstigt, da die Angehörigen mit einer solchen

Information nicht ertrinken (Abbildung 2.2). Bei unserer Inselpopulation wäre diese

Erbinformation aber hinderlich, sie schränkte die Nutzbarkeit der Insel erheblich ein.

Bricht nun bei einem Individuum z. B. ein Chromosom an der Stelle, an der die

Erbinformation „Halte Abstand ...“ steht, dann gibt das Individuum an die Hälfte

seiner Nachkommen drei statt zwei Chromosomen weiter. Die zweite Hälfte der

Nachkommen erhält – wie erwartbar – unverändert zwei intakte Chromosomen

(Abbildung 2.2).

Diesen Vorgang können wir uns sowohl bei Individuen der Festlandspopulation als

auch bei Individuen der Inselpopulation vorstellen. In beiden Populationen hat der

Bruch keine Konsequenzen. Die Reifeteilung der Nachkommen kann genauso

stattfinden, da sich an das ungebrochene Pendant die beiden Teilstücke entsprechend

anlagern können. In beiden Populationen gibt es also Individuen mit vier

Chromosomen, die von beiden Elternteilen jeweils zwei Chromosomen geerbt haben,

und Individuen mit fünf Chromosomen, die von einem Elternteil zwei und von dem

anderen drei Chromosomen mitbekommen haben. An dem genetischen Programm der

jeweils betroffenen Individuen hat diese unterschiedliche Ausstattung nichts geändert,

zwar ist – wie oben ausgeführt – durch den Bruch die Erbinformation „Halte

Abstand....“ verloren gegangen, doch hat dies zu keiner Änderung geführt, da diese

Information auf dem vom anderen Elternteil ererbtem intakten Chromosom

erhalten geblieben ist und dementsprechend weiterhin das Individuum steuert.

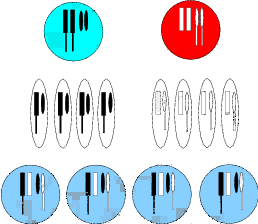

Treffen aber nun in beiden Populationen zwei Tiere aufeinander, die den gleichen

Defekt unsichtbar in sich tragen, dann geben sie jeweils an die Hälfte ihrer

Nachkommen den Defekt weiter. Im Mittel kommt dabei heraus, dass ein Viertel der

Nachkommen überhaupt keinen Defekt mehr hat, die Hälfte ihn unsichtbar mit sich

trägt und ein Viertel die Erbinformation „Halte Abstand vom Wasser“ verloren

hat (Abbildung 2.3). Über die Zeit wird das Fehlen dieser Information für

die Festlandspopulation hinderlich sein, da ein Teil der Nachkommen der

Individuen mit diesem Defekt ertrinken, was deren Fitness reduziert. Für die

Inselpopulation mag das gleiche gelten, einige ertrinken, doch wird dieser

Verlust durch reichliche Nahrung am Inselufer ausgeglichen. Dank der besseren

Ernährung überleben mehr Nachkommen als bei den Individuen, die konsequent

Abstand zum Wasser halten. Die Defektträger sind also fitter. Zwangsläufig

setzen sie sich über die Zeit durch. Unsere ursprüngliche Art wäre also in zwei

Unterarten aufgespalten. Nennen wir die Festlandspopulation „A“ und die

Inselpopulation „B“. In unserem Beispiel unterscheiden sie sich nur in einem einzigen

Merkmal, in der „echten Natur“ wären per Zufall sicherlich weitere Merkmale

betroffen. Wir haben schon ausgeführt, dass nicht alle Arten mit dem Inselleben

zurechtkommen, insofern wollen wir hypothetisch annehmen, auf der Insel

stürben die Konkurrenten unserer Art, die auf den Bäumen lebten, aus. Wir

haben also bei unserer Inselpopulation eine Unterart mit sechs Chromosomen

konstruiert.18

Gehen wir innerhalb der Unterart „B“ nun wieder von einer zufälligen Mutante aus,

bei einem Individuum klebe eines der kleinen Chromosomenstücke an dem zweiten (in

unserer Skizze dem spindelförmigen) Chromosom fest. Die Hälfte der Nachkommen

dieses Individuums hat nun fünf Chromosomen (statt sechs). (Abbildung 2.4) Durch

das Verkleben sei durch Zufall die Information „Kletter auf Bäume“ entstanden, die

die Hälfte der Nachkommen unseres Individuums in sich tragen. Auch hier gibt es bei

der Reduktionsteilung keine Probleme, da sich das bei der beschriebenen

Unterartenbildung entstandene kleine Chromosom sich weiterhin anlagern kann. Die

neu entstandene Mutante wird sich also in unserer Inselpopulation weiter

vermehren. Diese Verhältnisse sind wieder in einer Skizze dargestellt (Abbildung

2.4).

Auch hier wird der Fall eintreten, dass zwei Nachkommen, die die Information „Kletter

auf Bäume“ versteckt mit sich tragen, sich miteinander paaren, das Ergebnis

können wir bereits erwarten, ein Viertel der Nachkommen tragen reinerbig diese

Informationen, haben also nur noch vier Chromosomen. Diese Variante wäre

gleichzeitig eine neue Unterart, die wir als „C“ bezeichnen wollen (Abbildung 2.5).

Wir haben keine Probleme, davon ausgehen zu können, dass die Variante

„C“ besonders erfolgreich sein wird, da sie zusätzlich über weitere Nahrungsoptionen

verfügt.

Auf unserer Insel leben nun zwei Unterarten, die sich nicht in einer Konkurrenzsituation

befinden, Individuen der Unterart „B“ nutzen den Boden, Individuen der

Unterart „C“ die Bäume, sie leben in unterschiedliche ökologischen Nischen.

Für diesen Prozess der Unterartenbildung, der auch tatsächlich, wie wir

noch zeigen werden, für viele Verteter der Primates belegbar ist, benötigt

die Evolution Zeit. Für die auf wenigen Seiten beschriebenen Prozesse

müssen Zeiträume von 100 000 Jahren bis 1 Million Jahre veranschlagt

werden.19

Ein Forscher in seinem Forscherleben wird also nicht die Chance haben, den gesamten

Prozess zu begleiten. Durch die menschlich bedingte Fragmentierung der Regenwälder

ist zu vermuten, dass diese Unterartenbildungen und Artenbildungen beschleunigt

werden, da die Individuen der verschiedenen Fragmente untereinander isoliert sind.

Gleichzeitig haben wir nämlich ein Beispiel für das komplizierte Entstehen von Arten

erhalten. Individuen von Population „A“ und Population „B“ können miteinander

erfolgreich züchten, sind also Unterarten einer gemeinsamen Urart „A“, Nämliches gilt

für Population „B“ und „C“, beide sind Unterarten ihrer gemeinsamen Urart „B“.

Doch treffen Mitglieder der Populationen „A“ und „C“ aufeinander und paaren sich,

dann können ihre Nachkommen keine Reduktionsteilung mehr bestehen, sie sterben

ohne Nachkommen aus. Population „A“ und Population „C“ sind also auf

Artenniveau zu trennen.

Das merken wir freilich nicht, da Unterart „A“ auf der Insel nicht vorkommt. In der

Erdgeschichte folgen auf Warmzeiten jedoch Eiszeiten, die Wasserbindung an

den Polkappen nimmt zu, der Wasserspiegel sinkt, unsere Insel ist wieder

mit dem Festland verbunden. Nun würde diese Artenbildung offensichtlich

werden.20

Solche Wege der Unterarten- und Artenbildung sind gerade bei den Primates

mehrfach aufzeigbar. Wie bereits besprochen (Kapitel 1) können wir bei den Primaten

zwischen Halbaffen und Echten Affen unterscheiden. Meine ersten Primaten (vgl.

Kapitel 3 und Kapitel 4) waren Halbaffen. Vernachlässigen wir hier die Koboldmakis,

auf die ich schon hingewiesen habe (Kapitel 1), können wir bei den Halbaffen zwischen

den Festlandshalbaffen, den Lorisiformes , und den Halbaffen Madagaskars, den

Lemuriformes, unterscheiden. In der Evolutionsgeschichte der Primaten gab

es auf Madagaskar keine Echten Affen, so dass sich hier die Halbaffen ohne

Konkurrenzdruck durch Echte Affen entwickeln konnten. Unterschiedlichste

Arten eroberten die unterschiedlichsten ökologischen Nischen und nutzten die

unterschiedlichsten Tageszeiten. So leben auf Madagaskar tagaktive neben

nachtaktiven Formen. Sowohl bei den tag- als auch bei den nachtaktiven Formen

werden regelmäßig neue Arten beschrieben, dabei wird in der Regel - dem

angegebenen Beispiel entsprechend - ehemaligen Unterarten nun Artenstatus

zuerkannt.

Die Festlandshalbaffen sind alle nachtaktiv (nocturnal). Offensichtlich konnten auf dem

Festland unter dem Konkurrenzdruck der Echten Affen entweder keine tagaktiven Formen

überleben21

oder sich keine tagaktiven Formen entwickeln. Innerhalb der

Lorisiformes22

dürfen wir wiederum zwischen der Familie Lorisidae und der Familie Galagidae

unterscheiden. Bei den Lorisidae gibt es asiatische (Loris und Nycticebus) und

afrikanische (Perodicticus und Arctocebus) Gattungen, bei den Galagidae nur

afrikanische (Gattung Galago).

Die Lorisidae werden fälschlicherweise auch als Faultiere unter den Primaten

bezeichnet. Diese Bezeichnung ist aber nach meiner Einschätzung falsch. Nach

Beobachtungen an Vertretern aller erwähnten Gattungen möchte ich betonen, dass

grundsätzlich alle lorisiformen Primates sich gleich schnell bewegen können.

Die Galagos haben zusätzlich die Fähigkeit erworben, gut und schnell zu

springen23,

die Loris zusätzlich die Fähigkeit, sich extrem langsam zu bewegen und in der

Bewegung zu verharren. Auf den ersten Blick scheinen diese unterschiedlichen

Spezialisierungen nicht miteinander vereinbar zu sein. Fragen wir aber nach den

Selektionsmechanismen, sind wir uns schnell einig: Es ist das Wichtigste zu

überleben und genügend Nahrung erbeuten zu können. Hier bezeugen die

heute lebenden Lorisiformes zwei unterschiedliche erfolgreiche Strategien. Die

galagoartigen Tiere sind schnelle Springer, können sowohl schnell entkommen als auch

schnell Beute fangen. Die loriartigen stellen bei Gefahr die Bewegungen ein

(und werden übersehbar); treffen sie auf lebende Beute, können sie sich so

langsam annähern und nach der Beute greifen, dass sie von dieser nicht geortet

werden. Im letzten Zugriff sind die Loriartigen dann aber genauso schnell wie

die Galagos. Zu den Galagos gehörten auch meine ersten Primaten. Für das

Anfertigen einer Diplomarbeit erhielt ich Riesengalagos. Riesengalagos sind

etwa kaninchengroß, ihren Namen verdanken sie dem Umstand, dass sie im

Vergleich zu den kleineren Galagos, den typischen Buschbabies, wahre Riesen

sind.

1Glaubensbekenntnis

2Indirekt bekennt schon der seinen Glauben, der von Mitgeschöpfen spricht. Da nichts geschaffen wurde, gibt es auch keine Mitgeschöpfe, man müsste von Mitlebewesen oder Mittieren reden. Viele Theologen haben jedoch ein allzu großes zwanghaftes Bedürfnis, einen Gott für das Leben und Sterben verantwortlich zu machen und diesem dann auch noch zu danken. Ein fast skurilles Beispiel für christlichen Aberglauben hörte ich einmal in einer Rundfunksendung. Der Radiotheologe forderte seine Zuhörer auf, statt über die Autobahn einmal über die Landstraße zu fahren, so könne man die verschiedenen Landschaften besser genießen, die Gott sich ausgedacht habe.

3Wir gehen davon aus, dass die Eltern versterben.

4Das Schachbrett hat 64 Felder, angeblich habe der ägyptische Erfinder des Schachspielens einen Wunsch freigehabt. Er soll sich gewünscht haben, ein Korn Getreide auf das erste Feld, das Doppelte (zwei Körner) auf das zweite Feld, das Doppelte des zweiten Feldes (vier Körner) auf das dritte usw. Die reich gefüllten Kornkammern Ägyptens reichten freilich nicht aus, die Belohnung zu zahlen.

5Der Begriff Predation bzw. auch Predator geht auf das aus dem Lateinischen (praedator) abgeleitete englische Wort predatory = räuberisch zurück, wir kennen vergleichbare Begriffe in unserer Sprache, z. B. „Raubvogel“ oder „Raubtier“, wobei natürlich weder der Vogel noch das Tier tatsächlich rauben.

6Die geringe, aber für uns dennoch verhängnisvolle Nachkommenschaft konnten sich diese Schaben wohl wegen ihrer versteckten Lebensweise leisten, die systematisch nahe verwandte in wärmeren Gebieten freilebende Gottesanbeterin Mantis religiosa benötigt im Mittel mehr als 1000 Nachkommen pro Weibchen, um uns auch heute noch mit ihrer Anwesenheit zu erfreuen.

7Wegen des hohen individuellen Alters der Meeresschildkröten - sie werden älter als wir Menschen - werden wir in unserer Generation ihr schleichendes Aussterben möglicherweise nicht bemerken. Einige Meeresschildkröten müssen nicht nur sehr alt werden und regelmäßig ihre etwa hundert Eier umfassenden Gelege liefern, um sicher zu stellen, dass im Mittel pro Schildkrötenweibchen zwei Junge überleben. Vielmehr müssen und mussten sie dies auch noch zur gleichen Zeit und am gleichen Ort gemeinsam mit tausenden Artgenossen leisten. Nur so erreichen sie, dass eine hinreichende Zahl von Nachkommen selber fortpflanzungsfähig wird. Auf die Schildkrötenbabies warten nämlich schon alle möglichen Beutejäger. Nur bei einer genügend großen Zahl von gleichzeitig aus dem Sandstrand in das Meer drängenden Jungen, haben einige die Chance, zum auch nur relativ sicheren Meer zu gelangen. Über mehr als 100 Millionen Jahre lang haben nur die Schildkrötenweibchen, die genügend viele Eier legten, durch ihre Nachkommen bis heute überlebt. Erst unsere Enkel und Urenkel werden wissen, ob es heute hinreichend große Zahlen von Meeresschildkröten gibt.

8Zu dem Namen „Spanner“ sind die zu dieser Gruppe gehörenden Schmetterlinge wegen der Fortbewegung ihrer Raupen gekommen.

10Es muss sich nicht immer um Lernvorgänge handeln, möglicherweise folgt der Beutejäger vielleicht nur einem festen - via Selektion - entstandenem genetischen Programm.

11Den schnellen Zugriff zum Internet gab es damals noch nicht.

12Zum Nachweis muss man den Baum jedoch fällen. Das Besteigen von morschen Bäumen ist kaum ratsam.

13Hier verdanken wir wichtige Einsichten wiederum Willi Hennig[74]: „A characteristic of any science ist the ‚endless task‘ and the knowledge that its final goal will probably never be reached. This is also true of phylogenetic systematics.“ Seite 28[74].„Thus by definition phylogenetic relationships exist only between species; they arise through the process of species cleavage. The key position of the species are, in the sense of the class theory, the elements of the phylogenetic system.“Seite 29 [74].

14Im Gegensatz zu Darwin müssen wir uns nicht mit der Feststellung, dass Variabilitäten auftreten, zufrieden geben.

15Die Einschränkung „in der Regel“ ist notwendig, da manchmal Männchen und Weibchen sich im Aussehen erheblich unterscheiden, so dass anfänglich beide Geschlechter als verschiedene Arten beschrieben werden.

16Neben den Erbinformationen des Zellkerns gibt es noch solche in der Eizelle, insofern sind wir auch näher mit unserer Mutter verwandt als mit unserem Vater, von dem wir nur die Informationen des Zellkerns erben.

17Bei Pflanzen können mehrfache Chromosomensätze vorhanden sein

18In einem Schulbuch würde aus didaktischen Gründen gezeigt, dass bei sechzehn Nachkommen das Verhältnis 4 : 8 : 4 wäre.

19Evolution hat also Zeit. Dies erklärt auch, warum bei unseren Haustieren und deren relativ kurzer Domestikationsgeschichte noch keine neuen Arten entstanden sind. Dabei kann natürlich nicht ausgeschlossen werden, dass die eine oder andere Rasse eventuell unbemerkt bereits den Übergang zu einer neuen Art beschritten hat.

20Als Betrachter der etwa 70 Millionen Jahre andauernden Primatenevolution fragt man sich schon, warum sich die Politik gedanklich um die Erwärmung der Atmosphäre sorgt. Nach meinem Wissen steuern wir tatsächlich – unbeeinflussbar von uns Menschen – auf die nächste Eiszeit zu. Dieses Zusteuern dauert freilich. Es ist in einem Menschenleben fast nicht bemerkbar. Vielleicht aber wird der Beginn dieses Prozesses auch durch die menschlichen Emissionen maskiert.

21Bei Fossilfunden ist es nicht möglich, Aussagen über die Aktivitätszeiten zu leisten.

22Namensgebend ist hier der Schlanklori Loris tardigradus.

23Zum Springen sind sie besonders durch die Ausbildung eines „Sprungbeins“ befähigt, zwei Mittelfußknochen (Naviculare und Calcaneus) sind auffällig verlängert.